Pelos olhos de Flush

.jpg)

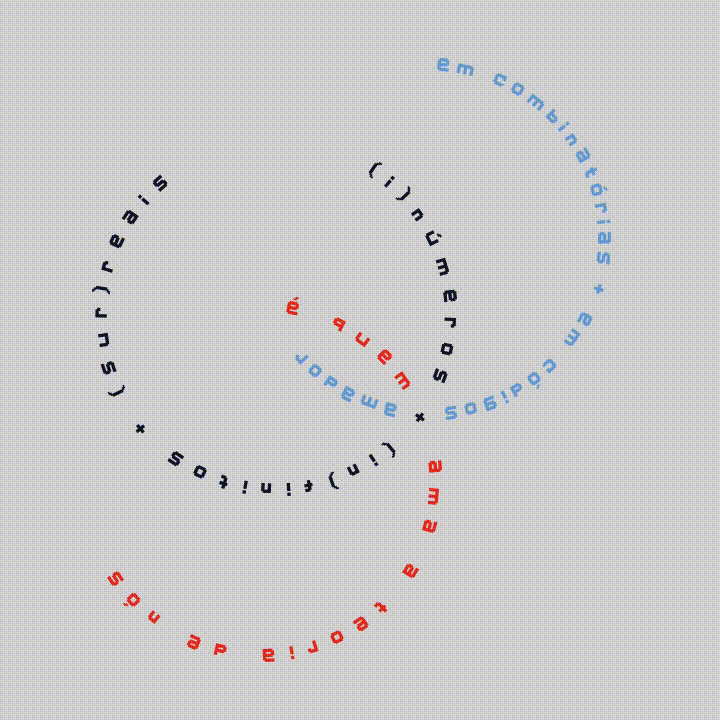

Pinka, o cocker spaniel inglês de Virginia Woolf, fotografado em Monk's House

Gertrude Stein tem uma das minhas frases preferidas sobre a questão da identidade (e da alteridade): “Eu sou eu porque o meu cachorrinho me reconhece”. Ela se refere ao “eu” da linguagem para chegar à relação vital entre o eu e o outro. Afinal, precisamos do outro para chegarmos a nós mesmos. E, neste caso, não se trata de um outro humano e, sim, canino, o que contribui para tornar ainda mais complexa a noção de identidade.

Temos uma vasta lista de olhares “não humanos” na literatura, desde a cachorrinha Baleia, de Graciliano Ramos, até o monólogo dramático “Um boi vê os homens”, em que Drummond desestabiliza o humano ao descrevê-lo pela voz de um boi; se ele busca deslocar o olhar humano para “ruminar as suas verdades”, por outro lado, acabamos ainda mais humanizados depois que a identidade foi posta em jogo.

Tudo isso me ocorreu ao ler a deliciosa narrativa Flush de Virginia Woolf. O livro conta a história do cachorrinho Flush, que pertenceu à poeta Elizabeth Barret Browning, e adota o ponto de vista dele, levando o leitor a conhecer a vida da poeta a partir do olhar de seu cocker spaniel.

A narradora tem bastante humor ao narrar a vida e os sentimentos de Flush, a relação dele com Elizabeth e o alcance parcial que ele tem nos episódios da vida dela — episódios não à toa dignos de outras biografias: ela vivia com os irmãos e um pai tirano que proibia os filhos de casarem, tinha uma doença misteriosa, casa-se em segredo (aos 40 anos) com um homem mais jovem e foge escondida da capital inglesa para morar com o marido poeta numa Itália bastante ensolarada.

Seja como for, não resta dúvida de que Flush conhece (e reconhece) muito bem sua dona, devolvendo-lhe uma identidade bastante humana (talvez até por conta de tal descentramento). Acontece que Flush não deixa de ter um caráter humano que nos surpreende. A certa altura do livro, a narradora diz que a língua pode ter duas ou três mil palavras para descrever as coisas que vemos, mas não mais do que duas para dar conta dos odores que sentimos:

“Os maiores poetas do mundo só cheiraram rosas, de um lado, e estrume, do outro. As infinitas gradações entre esses dois extremos permanecem sem registro.”

Flush vivia no mundo dos cheiros, o amor era cheiro; forma e cor, cheiros; música, cheiro. E vamos sendo levados por um exercício de descrição dos odores e desautomatização do imediato da visão... Ora, mas nada é mais humano do que a memória desentranhada de outros sentidos (basta pensarmos na madeleine proustiana) e, assim, pouco a pouco, Flush torna também o seu leitor mais humanizado.

Por fim, vale a pena lembrar que os Browning foram precursores no descentramento da voz poética na modernidade. Se Robert foi o pai do monólogo dramático, Elizabeth fez uso de recurso engenhoso para poder publicar, à época, seus poemas de amor (escritos para Robert): disse que se tratava de uma tradução do português e chamou o volume de Sonnets from portuguese, (sonetos do português ou Sonetos da portuguesa, na tradução de Leonardo Fróes). Ao se aproximar da vida dos poetas por meio de Flush, Virginia Woolf opta por um recurso presente na obra dos dois (e também na dela própria), chegando a um retrato complexo e, talvez por isso mesmo, ainda mais vivo das coisas.

***

Marília Garcia nasceu em 1979, no Rio de Janeiro. Publicou, entre outros, Um teste de resistores (7letras, 2014) e Câmera lenta (Companhia das Letras, 2017; vencedor do Prêmio Oceanos de Literatura 2018).

- Seções em destaque

- Da Casa

- Diários do isolamento

- Entrevista

- Eventos

- Lançamentos

- Listas

- Notícias

- Rádio Companhia

- Sala do Editor