Ofício de mãos

As mãos tornaram-se o centro do corpo. Esqueço-me das pernas, de que me sirvo pouco. Esqueço-me do pescoço, da boca, dos pés, de tudo o que está por dentro da pele e me mantém viva. Já as mãos dão notícias a todos os minutos. Doem, existem. Tenho observado as mãos dos escritores, dos jardineiros da Câmara, dos empregados dos cafés, dos contabilistas, das assistentes de bordo, como falam pouco ou muito delas, se são limpas ou sujas, grandes ou pequenas, como são as unhas, se são peludas, se usam anéis. E sou levada das minhas mãos e suas dores até às mãos da minha vida, através do tempo, das avós, dos avôs, dos pais, daqueles que amo, dos que odeio, dá uma História das Mãos com vários capítulos.

Sinto-me artesã, não no sentido em que as minhas mãos buscam o belo, mas na forma como estão gastas, cansadas, na maneira como a sua transformação é dissimulada pelo teclado. Tornaram-se o centro do meu corpo. Temo por elas, penso quanto tempo delas me resta, quanto durarão sem me escaparem, sem se recusarem.

Terão as mãos um espírito? Vejo as mãos daqueles que conheço, enquanto escrevem. Como dançam e pousam, recuam, como se esquivam, soluçam, chegam lá antes do tempo, como vão até aos óculos, como são obsessivas e têm uma vida própria.

Um dia, ouvi a escritora Marilynne Robinson dizer que, ao escrever um romance, se abandonava a ponto de se esquecer completamente de si mesma, do que trazia vestido, do estado do cabelo, fechada em casa, sem ver ninguém por largos meses.

Pensei nas suas mãos, ao ler o seu testemunho: como as unhas crescem enquanto se escreve um capítulo, como se sujam, como os tendões esticam e doem até ao pescoço, e como, depois de algum tempo, a linha que vai do pescoço à ponta dos dedos se retesa como uma corda esticada, que só magoa.

Se o texto é diabólico, esquivo como um lobo no escuro, leva o corpo com ele, começando nas mãos. Escrever é, então, ir morrendo.

*

Cada um tem o seu catálogo de mãos, mãos da sua vida. Aquelas que pegaram nas nossas e nos ensinaram a ser gente. Já não me lembro bem da cara dos meus queridos mortos, mas ainda me lembro do relógio nos seus pulsos, das alianças que usavam ou não, das unhas verdes depois de arranjarem ervilhas, da volta dos dedos ao dobarem um novelo de lã, das voltas das palmas a tenderem a massa.

As mãos foram, no seu caso, a última parte do seu corpo a desabitar-me. Persistem, vivas e fotográficas. As mãos tornaram-se o centro do corpo. Temo que deixem de responder. Escrevo à beira do momento em que escrever é assumir uma condição deficitária, aquela em que o corpo deixa de nos acudir e se torna atrito, obstáculo.

*

Em tempos, tomei contacto com o termo ableism. Não fui procurar a palavra ao dicionário. No contexto em que a conheci, pensei tratar-se de um termo para designar a forma como um texto pode ser ofensivo na medida em que pressupõe ter sido escrito por uma pessoa cujos membros são aptos. Haveria que tê-lo em conta, ao escrever. Escrever como escreveria caso não tivesse braços. Ser capaz de não escrever do ponto de vista de quem tem braços, mãos e pernas capazes. Como fazê-lo, se escrevo com as mãos? Como escrever com as mãos como se escrevesse sem elas? Depois, fui ao dicionário. Definição de ableism: “discriminação ou preconceito contra indivíduos com deficiência.” Mas pode aquele que escreve com mãos não ser ofensivo para quem não as tem, pergunto-me, ao correr os dedos pelo teclado? “Sei como escrever para sempre”, ouço da boca de Toni Morrison. Será que as mãos aguentam? É sempre o que penso primeiro. O tactear é anterior à voz. Primeiro, toca-se só depois se dá vida. Vejo as mãos dos escritores, deformadas, calejadas, doridas, como as mãos dos carpinteiros, dos electricistas, das floristas, dos pescadores, das cozinheiras da minha vida. Escreve como se não tivesses mãos, assim entendo as palavras de Morrison. Escrever com as mãos do espírito.

*

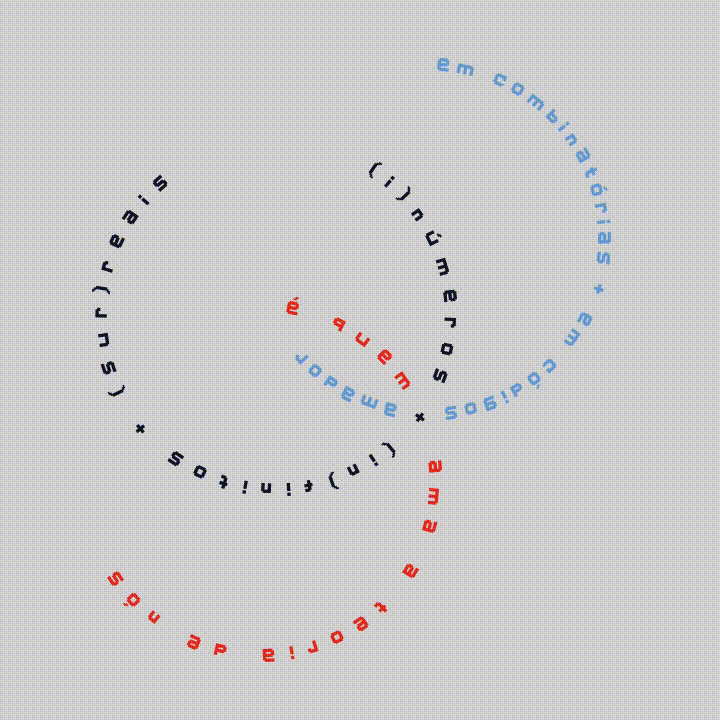

Maio de 1965. Portugal. Em duas fotografias, meninos sem mãos brincam, pintam, desenham. Todo o seu corpo é convocado para a tarefa, de dedicação profunda, exclusiva. Não se admitem distracção. A sua cara é uma atenção completa, tensa: o olhar na ponta do nariz, absortos, inteiros. De outro modo, perderiam o controle sobre o corpo, o brinquedo, a tinta. Brincam na corda do mistério.

Se as mãos são o centro do corpo, que fazer das partes sobre as quais o centro lança a sombra? De que será que me esqueci enquanto me esqueci das mãos? De que será que me esqueço agora, que só penso que elas doem? Canetas, pomadas, dedais, lápis, borrachas. O texto é uma prótese, um prolongamento do corpo, uma nova mão e o seu gesto, um outro órgão. Recorda-me as pessoas que, uma vez amputadas de um membro, se lembram dele, têm comichão, sentem a sua falta. Por isso, tudo é tão obscuro a partir deste centro em que as palavras tomam o lugar dos dedos: não sei o caminho até onde a mão que escreve encontra a mão que ela escreve, nem em que porção do mundo, sem forma nem luz, vive tudo aquilo de que sinto falta enquanto escrevo o que consigo.

O que é um centro? “Sei como escrever para sempre”, I know how to write forever, afirmou Morrison. Só penso nas linhas da mão e na história que elas contam, caderno rasurado, ilegível, abandonado.

*

A velha matriarca cigana e viúva apanha-me na esquina e quer ler-me a sina, a troco de um euro. Dou-lhe o euro e fujo do futuro. Terá ela dicionário para as minhas mãos, imbróglio de que não sei a solução, que está para a solução com as mãos do escritor estão para a solução da história?

O centro torna-se as mãos muito antes de alguma vez sermos aptos. As mãos tornarem-se o centro não é sinal de coisa alguma, nem consolo para nada. Na última linha da história mais longa, jazem dedos recurvos sem força, outro par de mãos na vasta linha de mãos pelo tempo que habita cada cabeça.

Se é preciso abandonarmo-nos para conseguirmos voar e escrever sobre o voo ou tombar lubricamente no “prazer extremo de cair”, de que falou Maurice Blanchot no Livro por vir, será que é preciso esquecer as mãos mesmo depois de elas se tornarem o centro do corpo?

Escrevo e não me dói a alma. Doem-me os dedos que amei, amo, e também os meus.

***

Djaimilia Pereira de Almeida (Luanda, 1982) é autora de Esse cabelo (2015), Ajudar a cair (2017) e, mais recentemente, Luanda, Lisboa, Paraíso (Companhia das Letras Portugal, 2018; a ser publicado no Brasil em 2019). Vive em Lisboa.

Imagens: arquivo da autora. Portugal, 1965.

- Seções em destaque

- Da Casa

- Diários do isolamento

- Entrevista

- Eventos

- Lançamentos

- Listas

- Notícias

- Rádio Companhia

- Sala do Editor