Diários do isolamento #97: Jarid Arraes

Diários do isolamento

Dia 97

Jarid Arraes

As ruas estão mais acesas do que antes. Da minha calçada, vi o bar da esquina aberto, a pizzaria aberta, o brechó aberto. De dentro do táxi, vi restaurantes novos. Abertos. Muitas luzes amarelas, letreiros, um grupo de amigos, uma dupla, dois homens andando, um sem máscara e o outro com a máscara no queixo. Se eu não soubesse o que eu sei, se eu não contasse os números de mortes que conto, essa seria uma noite completamente normal. Ou até mesmo atípica para uma quarta-feira, já que as quartas não são tão movimentadas por aqui.

Eu sentia dor e tentava sentar de um jeito que machucasse menos. O motorista usava a mesma máscara N95 que eu. Eu sentia medo. Era a segunda vez que eu saía de casa em seis meses? Mais de seis meses. O vento era tão delicioso, mas minha cabeça não conseguia costurar os tecidos da realidade. Era uma noite bonita, um pouco fria, com muita gente na rua. Eu não sei explicar o que sentia de errado. Um ruído. Como uma chamada de vídeo travando. Alguém está falando, mas apenas algumas palavras são capturadas.

Foi a primeira vez que fiz uma ressonância magnética. Tenho claustrofobia, mas não marquei isso na lista que perguntava sobre pinos e alergias. Marquei a prótese dentária e as tatuagens feitas há mais de 1 ano. Quando chegou minha vez, achei a roupa do hospital confortável. Uma blusa que demorei para descobrir como deveria ser amarrada e uma calça que ficou longa demais. Eu me senti infantil e corajosa. Muitos anos mais nova, sem conseguir realmente dialogar, apenas respondendo há quanto tempo a dor existia, se eu caí ou sofri algum trauma, se aconteceu alguma coisa. Antes do isolamento, eu teria dito algo de humor “pesado”, por gostar de ver a surpresa e a dúvida na expressão do outro que não sabe se está autorizado a rir, que não sabe se achou engraçado de verdade.

Entrei calada, repeti as respostas. Deitei. Encarei o tubo enquanto a mulher enfiava dois protetores nos meus ouvidos. Ela disse, faz muito barulho, pode esquentar, se ficar muito quente ou se precisar de algo é só apertar essa campainha, não pode se mexer, é demorado. Eu já sabia de tudo isso. Apenas fechei os olhos e me concentrei nos sons da máquina. Não eram ruins, pareciam batidas base de um EDM, de uma música da Lady Gaga. Consegui imaginar um lugar com luzes piscando, a sensação do álcool correndo pelo corpo, meus amigos do Cariri dançando junto.

Passei mal duas vezes. As duas vezes em que entrei mais e mais na máquina e já não conseguia ver um pouco da luz da sala. Sei disso porque abri os olhos. Sei disso porque comecei a respirar diferente e pensar, se eu quiser sair daqui eu não posso se eu quiser sair daqui eu não posso. Tentei ouvir as batidas, os sintetizadores da minha música favorita, tentei pensar que, se eu quiser sair eu só preciso apertar essa campainha se eu quiser sair eu só preciso apertar essa campainha.

Passou rápido.

Daqui a alguns dias vou saber qual é o problema na minha coluna. Quem sabe fazer algo para conseguir voltar a sentar sem sentir tanta dor. Fico imaginando se vai ser outra cirurgia. Não tenho medo de cirurgias, não tenho medo nenhum. Mas acho que na coluna deve ser torando. Não queria, mas faria. Deitaria na maca mágica que é empurrada pelo hospital, deixaria que grudassem coisas e furassem coisas, esperaria ansiosa pelo gás que te apaga, pela anestesia que te escurece. Não tenho medo de cirurgia porque já fiz duas e tenho a impressão de que morrer durante uma cirurgia deve ser uma das mortes mais tranquilas possíveis. Na verdade, uma cirurgia com anestesia geral é uma pequena morte, uma espécie de morte.

Quando saía do hospital, percebi que havia um piano na área da recepção das internações. Era um piano marrom muito bonito, de cauda, e que estava cercado por cordas vermelhas. Não lembro de ter visto o pianista alguma vez, mas queria muito que ele estivesse ali naquele momento.

Em casa, me livrei das roupas, dos documentos, do celular. Água, sabão, camiseta limpa, a cama me esperando, meu cachorro cheiroso, a madrugada inteira aberta para que eu pudesse assistir vídeos do BTS. Minha música favorita é Blood, Sweat & Tears. A letra diz alguma coisa tipo, Não importa o quanto doa, me aperte mais, para que eu não possa escapar. Abrace-me fortemente e me balance até que eu fique inconsciente. Isso segundo as traduções da internet. Não sei falar coreano e não entendo um pouquinho sequer. Mas o vídeo da música diz tudo.

Nessa semana eu escrevi, mas tive que me esforçar muito, muito mesmo. O dinheiro pagaria a conta de luz e os remédios que tomo todos os dias. Por falar nisso, a médica que acompanha meu câncer disse que estou com níveis de coisa tal ainda baixos. Aumentou a dose. Disse que é pra marcar a radio até dezembro. Mais de um ano depois da cirurgia e ainda não posso dizer que agora é só acompanhar de vez em quando.

Queria sair.

Queria muito sair.

Não sei dizer quando vou poder sair.

Daqui a pouco é ano que vem.

Hoje, durante uma reunião, a pessoa do outro lado da tela disse “não dá pra dizer que o pior passou”.

O pior ainda nem chegou, meu bem.

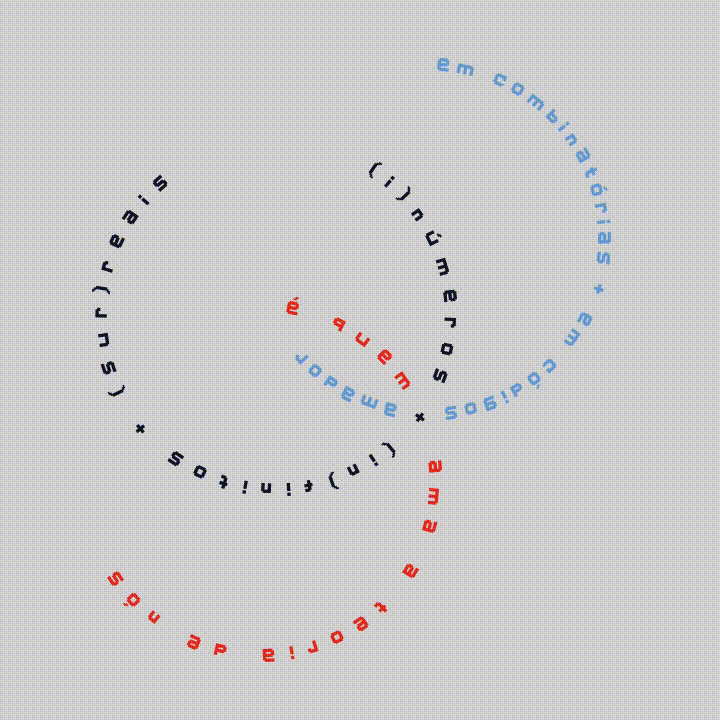

(Ah, tirei uma foto usando a máscara.)

***

Jarid Arraes nasceu em Juazeiro do Norte, na região do Cariri (CE), em 1991. Escritora, cordelista e poeta, é autora dos livros Um buraco com meu nome, As lendas de Dandara e Heroínas negras brasileiras. Atualmente vive em São Paulo, onde criou o Clube da Escrita Para Mulheres. Tem mais de 70 títulos publicados em Literatura de Cordel. Redemoinho em dia quente (Alfaguara) ganhou o prêmio APCA de Literatura na Categoria Contos/Crônicas.

- Seções em destaque

- Da Casa

- Diários do isolamento

- Entrevista

- Eventos

- Lançamentos

- Listas

- Notícias

- Rádio Companhia

- Sala do Editor