A luz, uma tampinha de garrafa

Leio A obscena senhora D, de Hilda Hilst, como quem penetra surdamente no reino das perguntas. Ao chegar lá, fico impregnada pelo ritmo indagatório do livro e pelo compasso da voz de Hillé — a senhora D. —, protagonista-narradora que mantém teso o arco da narrativa ao fazer, de forma tão simples, as perguntas mais humanas que existem: o que é a vida? O que é a morte? O que estamos fazendo aqui?

“o que é casa, conceito, o que são as pernas, o que é ir e vir, o que são essas senhoras velhas, os ganidos da infância, os homens curvos, o que pensam de si mesmos os tolos, as crianças, o que é pensar, o que é nítido, sonoro, o que é sim, trinado, urro, grito, o que é asa hen? (...) o que é um homem? (...) o que significa estar morto?”

Ao sair do livro, continuo com sua forma na cabeça e a força interrogativa dela me leva a outras perguntas: o que é um romance, o que espero ao ler um livro, o que me espanta tanto aqui?

Talvez o mais espantoso no romance de Hilda Hilst (publicado em 1982, uma década antes da fase erótica da autora) seja a maneira como aproxima o leitor de uma extrema solidão ao apresentar a senhora D. em seus dias de luto (usando a forma também solitária do monólogo), mas afirmando sem cessar a presença do outro. Por exemplo, na explicação que dá, a certa altura, sobre os peixes de papel pardo que ela recorta e coloca no aquário, “recorto sempre dois em vez de um pois as coisas precisam de seu duplo”. Ou, em termos formais, ao incorporar o diálogo para dentro desse monólogo, descentrando a narrativa e transformando o monólogo em uma espécie de monólogo polifônico, isso é, atravessado por várias outras vozes: memórias, pensamentos, falas e diálogos de outros personagens que vão determinando o andamento do texto.

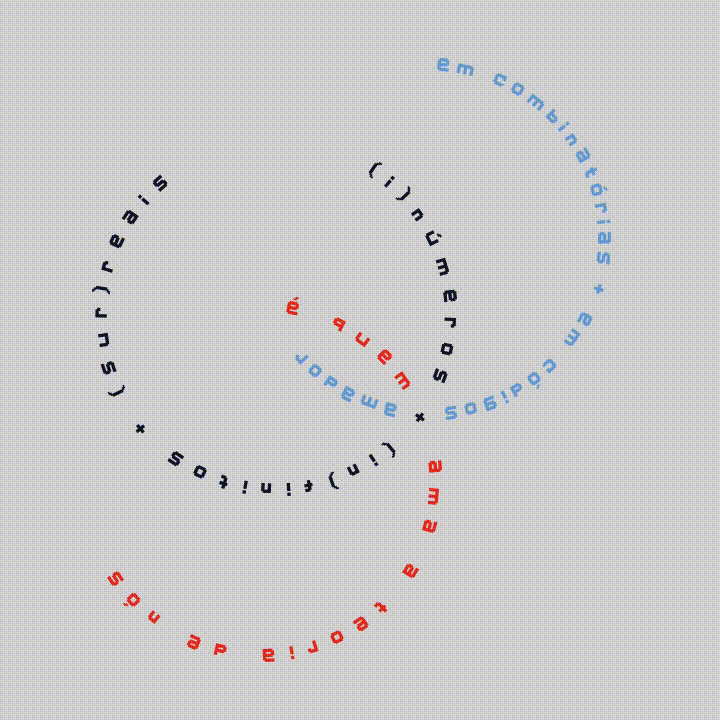

O romance é feito de muitos ritmos que se impõem não só pelos pensamentos e solidão de Hillé como também pela alternância dessas falas, pelo vaivém e repetição de alguns elementos formais e narrativos, que evidenciam igualmente seu caráter híbrido.

Hillé passeia por perguntas e questões abstratas, quase se perdendo no meio delas, mas a narrativa a puxa de volta para o chão e se encaminha para fatos concretos: o vão da escada, os peixes recortados, a porca, a salada de acelga, a casa escura (apesar do pedido do pai para manter Hillé em uma casa ensolarada). Vale lembrar de uma cena que descreve bem este movimento, quando o marido de Hillé conta de um passeio feito com ela em que ela teria visto um brilho numa pequena colina e teria insistido para ir lá ver o que era, como se pudesse ser uma revelação. Ao chegar lá, os dois percebem que era apenas uma tampinha prateada de garrafa brilhando de longe.

Se a protagonista se esforça para buscar “a luz numa cegueira silenciosa” com seus porquês e indagações metafísicas (“isso de vida e morte”), ela acaba diante do corpo do texto (como na impressionante passagem do final do livro). E suas perguntas se encerram nesta materialidade.

A propósito, termino com uma anedota sobre Gertrude Stein, outra moradora do reino das perguntas, contada por Augusto de Campos (em O Anticrítico):

“elizabeth sprigge

conta q as últimas palavras de gertrude

foram:

‘qual é a resposta?’

e como ninguém respondesse:

‘então, qual é a pergunta?’”

O romance de Hilda Hilst poderia ser uma resposta, ao multiplicar as perguntas. “E o que foi a vida?”, pergunta ela a certa altura, “uma aventura obscena, de tão lúcida.”

***

Marília Garcia nasceu em 1979, no Rio de Janeiro. Publicou, entre outros, Um teste de resistores (7letras, 2014) e Câmera lenta (Companhia das Letras, 2017; vencedor do Prêmio Oceanos de Literatura 2018).

- Seções em destaque

- Da Casa

- Diários do isolamento

- Entrevista

- Eventos

- Lançamentos

- Listas

- Notícias

- Rádio Companhia

- Sala do Editor